Жизнь и смерть Порфирия Конакова. Из книги: Арбат Ю. Конаковские умельцы, 1957. Порфирию, сыну живописца Петра Конакова, было во времена стачки 1886 года восемь лет. Смышленый, шустрый парнишка бегал вместе с заводскими ребятами возле фабричных корпусов, когда там, в отместку хозяину, били посуду и стекла. Конечно, он оказался на месте происшествия и при разгроме хозяйской харчевой лавки. Вместе со сверстниками он в щелку забора наблюдал за тем, как приехал тверской губернатор в окружении батальона солдат. У Порфирия Конакова детство было такое же, как и у других мальчишек села Кузнецово.

Жизнь и смерть Порфирия Конакова. Из книги: Арбат Ю. Конаковские умельцы, 1957. Порфирию, сыну живописца Петра Конакова, было во времена стачки 1886 года восемь лет. Смышленый, шустрый парнишка бегал вместе с заводскими ребятами возле фабричных корпусов, когда там, в отместку хозяину, били посуду и стекла. Конечно, он оказался на месте происшествия и при разгроме хозяйской харчевой лавки. Вместе со сверстниками он в щелку забора наблюдал за тем, как приехал тверской губернатор в окружении батальона солдат. У Порфирия Конакова детство было такое же, как и у других мальчишек села Кузнецово.

Семья Конаковых происходила из гуслицких крестьян. Под Москвой, в Богородском уезде, существуют места, называвшиеся Гуслицами, где испокон веков жили староверы. Основатель кузнецовского фарфорового заведения в Дулеве — Сидор Терентьевич Кузнецов — набирал оттуда рабочих. Да и к Гарднеру в Вербилки и к Попову в село Горбуново — на два известных русских завода под Дмитровом— фарфористы шли тоже из Гуслиц и соседней с ней Гжели.

Отец Порфирия, Петр Иванович, работал на фабрике живописцем, а потом мастер перевел его на варку люстра — особого состава нежного цвета, отливающего перламутром. На этой варке с ним и приключилась беда.

В ту пору жена Петра Аграфена Андреевна только что пришла со стирки (она ходила стирать в богатые дома) и вместе с дочерьми отправилась в баню. Вдруг слышит крик:

- Конаков сгорел.

Едва накинув платье, выбежала Груня на мороз. На фабричном дворе рассказали ей все, как было.

Со вспыхнувшего люстра огонь тут же перекинулся на варщика Конакова. Сразу, как факел, запылал Петр Иванович. Опрометью бросился во двор, упал и стал валяться в снегу. Не сообрази он этого в первую же секунду, быть бы Груне вдовой, а детям — сиротами. Припомнили рабочие: давно уже говорили и хозяину и управляющему, что надо переделать варочную и что не миновать беды, но разве вытянешь деньги из жадных рук?

Сильно обгорел Петр Иванович. Сначала не думали, что и выживет. Год пролежал он в больнице, и фельдшер Воронов ото всех в семье Конаковых брал кожу, чтобы поправить хотя бы обезображенное лицо варщика. Так расплачивались за жадность хозяина и Аграфена Андреевна, и дочери Конакова, и двенадцатилетний Порфирий.

Вышел Петр Иванович из больницы уже не тем, что был прежде. Завидовали раньше силе Конакова — кряжистого, могутного бородача, не знавшего устали. Теперь это был калека. Но семья не могла прокормиться на случайный заработок прачки, и Петр Иванович снова встал к котлу с люстром.

В это время Порфирий уже работал: отец еще до несчастья определил его в ученики к старому мастеру-живописцу Сергею Васильевичу Краснощекову. Конечно, надо бы к кому-нибудь другому отдать сына, да другие без большого могарыча не брали. А Краснощеков был старик себе на уме. Мастером он слыл умелым, зарабатывал неплохо, денежке счет знал. Женился он на молодой и всячески ей угождал. Порфирия старик взял совсем не для того, чтобы научить его живописному мастерству, а в услужение. Впрочем, тогда не один Краснощеков — и другие мастера так делали: год, а то и два бегает мальчонка на посылках, пока, наконец-то, тот, у кого он сидит «под рукой», позволит взяться за кисть.

Нрав у Порфирия — живой, характер неспокойный. Ему бы допытаться, как накладывают мастику для рельефного узора или как припорашивают узор. А разве у этого самодура Краснощекова допросишься? Хорошо еще, если затрещины не даст.

- А ну сгинь с глаз! — командовал он, положив руки за пояс своей длинной «турецкой» рубахи или тут же придумывал какую-нибудь забаву для удовольствия жены. Любил он весной посылать за ландышами, а осенью за ягодами и грибами. Приходил домой Порфирий, жаловался матери (отцу не скажешь — отец тоже был скор на расправу), говорил: «Не пойду я к нему, мама!».

А мать, маленькая, черноглазая, скуластенькая, руками махала в испуге:

- Что ты, Порфиша, что ты, родной?! Не пойдешь — прогонят тебя с завода. А так через год все лишнюю копейку в семью принесешь.

Прошел год, за ним другой, третий, и молодой Конаков научился переводить на фаянс узор, припорашивая его углем через наколотый на папиросной бумаге рисунок, ловко держал кисть, рисуя цветы и листья, наносил мастику для рельефа и делал многое другое.

Одним словом, овладел он мастерством живописца. Но чем больше парень работал, тем яснее видел, что нет к рабочему справедливого отношения. И смотритель, и мастер, и приказчик, и управляющий — все они, как верные слуги хозяина, держали сторону Кузнецова. Им ничего не стоило покривить душой и обидеть рабочего.

В заводской харчевой лавке каждый рабочий мог брать товары в долг. Он и брал, потому что другой лавки в поселке не было: Кузнецов никому не разрешал ее открывать. А цены в хозяйской лавке — про то все знали — дороже, чем в других местах. Не скрывал этого и Кузнецов. Он говорил:

- Не хочешь брать товары в харчевой — не бери. Но тогда из заработка вычтут десять копеек с рубля.

Побор шел якобы «на содержание лавки», которая, мол, нужна всем рабочим. Но однажды конторщик, ведавший учетом выдачи продуктов в кредит, подвыпив, признался:

- Каждый месяц эти десять копеек с рубля дают хозяину 900 рублей чистоганом.

Для рабочих существовало несколько казарм. Но чаше расселялись мастеровые либо в окрестных деревнях, либо в слободке, земля которой принадлежала все тому же Кузнецову. Уже давно земельные участки помогали закабалять рабочих. Хозяин с улыбочкой предлагал арендовать землю и брал за это недорого, по, когда рабочий на накопленные с превеликим трудом деньги строил дом, новый «домовладелец» целиком оказывался во власти Кузнецова и его управляющего. Тут уж не смей выражать недовольство или жаловаться на несправедливости. Не захотел хозяин и не продлил аренды на землю. А не продлил — значит, либо переноси свою избу куда хочешь, либо продавай ее за бесценок и не кому-нибудь, а тоже только кузнецовскому рабочему, — такой пункт стоял в арендном договоре.

Сколько рабочих из-за этих кабальных условий не смели поднять голоса против бесправия и нищеты! А что ждало тех, кто набрался храбрости выступить против хозяина или управляющего? Они разорялись и уходили из здешних мест с котомкой за плечами.

Порфирий Конаков не мог молчать, видя несправедливости. Он возмущенно говорил со сверстниками-рабочими о грабителе-хозяине, вступал в спор со стариками, которые советовали терпеть.

Волосы у Порфирия отливали рыжеватинкой, а лицо было густо усыпано веснушками — писаным красавцем его не назовешь. Но девушки обижались: редко он проводил с ними вечера. Даже, подзадоривая, сложили про него шуточную песенку. Привлекал он тем, что был справедлив и честен, за словом в карман не лез, сам не задевал никого, но и обидчику спуску не давал. Парни посмеивались, что он не пьет, но уважали его.

Прямота и справедливость Порфирия не нравились хозяйским слугам, и управляющий в конце концов уволил молодого Конакова.

Порфирий не горевал. Уже давно дружки, перебравшиеся с берегов Данховки на рижский фарфорово-фаянсовый завод Кузнецова, писали, что там лучше: мастера не смеют своевольничать, и рабочие держатся дружно, вместе. Хотелось Порфирию и другие города посмотреть. Он любил читать, и манила его неизведанная жизнь в незнакомых, новых местах.

С легким сердцем взял он расчет и на полученные деньги поехал в Москву, а оттуда — в Ригу. Тогда ему едва исполнилось 17 лет.

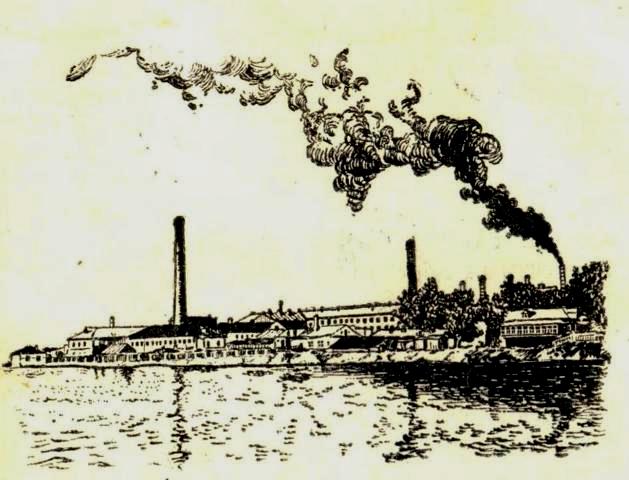

Недалеко от Западной Двины, в Риге, в самом конце Московской улицы, стоял фарфорово-фаянсовый завод Кузнецова. Рассказали Порфирию его историю.

Когда-то владелец маленькой гжельской фарфоровой фабрики Кузнецов заманил к себе в баньку приехавшего за товаром татарина-скупщика да и покончил с ним. А еще говорили, что промышлял он фальшивыми банковыми билетами. Одним словом, нажил Кузнецов темными делами солидный капитал. Наследники перенесли маленькую фабрику из Ново-Харитонова в ближнее село Дулево, а затем надумали построить завод и в далекой Риге. Но найти рабочих для Дулева нетрудно — под боком и Гжель и Гуслицы, где исстари селились гончары. В Ригу пришлось тянуть тех же гжельцев из деревни Новой и из Речиц, посулив им большой заработок.

- Поживите, — говорил Кузнецов, — месяц, посмотрите.

Несколько точильщиков, лепщиков и горновщиков соблазнилось.

- А что? — решили они. — И верно: поживем месяц, посмотрим своими глазами, а не понравится — наденем лапотки и пешком до Москвы доберемся.

Пожили гжельцы в Риге месяц, другой, третий, все копили деньги на обратный путь: решили, что в родных местах лучше жить. И вдруг неожиданно Кузнецов привез их семьи в Ригу. Не спросив никого из гжельцев, обманом, велел женам мастеров собираться, и со стариками и ребятишками перевез 20 семей из Гжели на берег Западной Двины. Рабочие, увидев семьи, ахнули, за голову схватились, а делать нечего: каждый из них с грехом пополам еще добрался бы до Москвы, а семья как? Волей-неволей пришлось людям смириться и остаться в новом краю.

Рабочие в Риге держались дружно, но порядки на заводе при Матвее Сидоровиче Кузнецове были те же, что и при деде, который привез гжельцев в Ригу. В притеснениях и обмане внук не уступал ни деду, ни отцу: за каждую копейку он готов был горло перегрызть.

Иной раз работницы-живописки утром входили в мастерскую и видели: стоял Порфирий Конаков у стола задумавшись, глядя в окно. Не знали они тогда его дум. А он размышлял: дело совсем не в том, что на каком-то заводе подобрались собаки-приказчики и угодливые мастера, а управляющий оказался плутом. Все государство у царя держалось на угнетении рабочих и крестьян. Отец в деревне бедствовал без земли, а, поступив на завод, не мог как следует прокормить ребят. Порфирий Конаков читал подпольную литературу, делился мыслями с товарищами, и все рабочие мечтали о том времени, когда не будет эксплуатации человека человеком.

- Бороться за новую жизнь, надо! — говорил Порфирий Петрович.

Но полиция уже начала приглядываться к молодому живописцу, всегда во время возникавших в мастерской споров выступавшему за справедливость. А после одного случая в трактире «Ливония» Конаков попал в число особо подозрительных.

31 января 1902 года в этом трактире за отдельным столиком сидели рабочие кузнецовского завода — живописец Порфирий Конаков и печатальщик Алексей Шарапов. К ним подошел слесарь — латыш Даниель Вальтер.

- На, почитай! — сказал он и вынул из кармана две газеты. Шарапов посмотрел на них и покачал головой.

- Неграмотный я. Ты дай Порфирию. Он складно читает.

А Конаков уже увидел, что это были за газеты: подпольные издания «Накануне» и «Искра».

Порфирий не раз вслух читал статью «Письмо из Прибалтийского края». Рабочие слушали внимательно и однажды так увлеклись, что не заметили, как «хозяйское ухо» — соглядатай стал их подслушивать, а потом тихонько ушел. Через несколько минут появился мастер живописной мастерской Алексей Грецов — маленький злой старикашка. Это был, как тогда говорили, «старый кавалер», т. е. холостяк. Не женился он из-за скупости, из-за того же ел всегда неизменные щи да кашу, а накопленные деньги вкладывал в кузнецовское дело. Рабочие ненавидели его за доносы в полицию, за постоянные придирки и полное невнимание к их нуждам.

Вот этот Грецов быстро, как шарик, вкатился в мастерскую. Хотя Конаков, издали заметив опасность, успел спрятать газету, мастер сразу подошел к нему.

- Что читал? — зло глядя на Конакова, спросил он.

Порфирий Петрович понял: какая-то подлая душа донесла мастеру и теперь уже бессмысленно отрицать очевидный факт. Он решил прикинуться простачком:

- Читал-то? Газетку.

- Дай сюда.

Конаков вынул газету из кармана.

- Откуда взял? — накинулся Грецов.

- В трактире нашел. Валялась.

- Валялась!—презрительно повторил Грецов и в упор спросил:—А,может, правильнее будет сказать, что Данилка Вальтер дал?

«Значит и там кто-то проследил, — мгновенно подумал Конаков. — Надо быть осторожнее». Оставалось продолжать начатую роль, и он простодушно сказал:

- Кто-то, кажется, держал ее в руках. Не знаю, Вальтер это или нет.

- А вторая газета где? — строго продолжал спрашивать Грецов.

- Дома! — все так же наивно, как начал, ответил Конаков, понимая, что, если он не скажет этого, все равно дома устроят обыск.

- Иди домой и принеси ее! — приказал мастер.

- Я в момент! — ответил Конаков, радуясь, что сумел обвести Грецова.

Жил Конаков недалеко от завода, на Московской улице, в доме Беляева. Этот служащий при амбаре, Беляев, держал нахлебников, или, как их тогда называли, «мальцов». У Беляева квартировало несколько молодых рабочих — живописцы Конаков, Архангельский и Балуев, отводчик Монахов, работавшие на складе Цитович и Фомин. Первым поселился здесь Конаков, а потом подобрал себе и компанию единомышленников, давших слово держать язык за зубами. Не раз Порфирий Петрович приносил домой социал-демократические листовки или брошюры, рабочие прятали их за пазуху и несли на завод, на базар, в трактиры, на вечеринки и танцульки, где молодежь проводила свободные вечера.